本文转自:大众日报点点策略网

车主喊贵险企喊亏

新能源车险咋成了“赔本买卖”

邢金钰

□ 本报记者 邢金钰

□ 本报记者 邢金钰“我们家7.5万元的比亚迪海豚第一年车险是3800元,第二年是2900元;18万元的大众迈腾,车险一年也是3000元左右。新能源汽车投保咋这么贵?”烟台车主耿月的困惑,折射出当下新能源车险市场的怪象——消费者喊贵,保险公司喊亏。

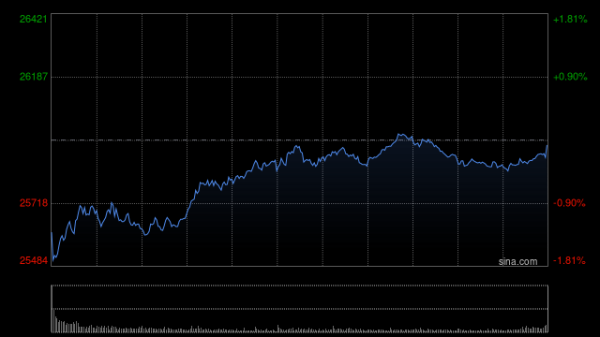

中国精算师协会和中国银行保险信息技术股份有限公司联合发布的新能源车险赔付信息显示:2024年,保险行业承保新能源汽车3105万辆,保费收入1409亿元,提供风险保障金额106万亿元,承保亏损57亿元。这并非新能源车险首次亏损。国家金融监督管理总局数据显示:2023年新能源汽车车均保费达4395元,较燃油车高出63%,而保险行业承保亏损高达67亿元。

为什么新能源汽车保费明显高于燃油车,整个行业依旧亏损?新能源车险赔本到底赔在哪儿?

风险错配导致保费失真

说到保险“赔本”,要从投保和理赔两方面来看。

先看投保,中国汽车流通协会2025年1月发布的《网约车行业发展白皮书》显示,截至2024年底点点策略网,全国网约车保有量达487万辆,其中新能源汽车占比62.3%。低使用成本让新能源车成为网约车、营运车的首选,使用强度远超家用场景,但大量兼职网约车仍以家用车名义投保。

“家庭自用车投保价格是营运车的1/3-1/2。”烟台平安财险副总经理刘浩介绍,以烟台为例,烟台有网约车运营执照的车量约1.1万辆,但在网约车平台注册的车辆超过3万辆,“是否有网约车运营执照,是决定新能源汽车按何种使用性质投保的关键标准之一。”

作为营运车辆,网约车的年均行驶里程约为家用车的2-3倍,出险率更高。这种“保费与使用性质”的风险错配,直接导致部分车型赔付率超100%。

投保价格的影响因素不仅是车型或使用性质。人保财险烟台市分公司总经理助理张鹏表示,其公司新能源车险定价模型有数十个影响因子,但目前保险公司仍缺乏新能源车况及驾驶人员的相关数据,如电池健康状态、车主驾驶习惯等。尽管新能源汽车天然具备数据采集优势,但跨行业数据共享机制尚未健全,保险公司精算模型的数据有限,因此无法反映真实风险。

“当整个行业面临‘赔本’风险时,保险公司就会更注重服务能力的拓展,比如开展道路风险减量、安全驾驶培训或提醒等,如果能获得更多用户驾驶习惯等相关数据,实现更精准的用户画像,便能更好地服务每一台车、每一位车主。”张鹏说。

“能换则换”拉高理赔成本

再看理赔,新能源车险的理赔主要集中在人伤理赔和车损理赔。

新能源汽车的机械结构比燃油车简单,但一体化大压铸件等新型零件的高度定制性,使这些零件只适合换,不适合局部维修。“车企的技术垄断推高了理赔成本。过去燃油车维修基本是‘能修不换’,新能源汽车维修则需要去指定地点,而且是‘能换则换’。”中华联合财产保险股份有限公司烟台中心支公司副总经理刘承宽讲述了一个理赔案例。

一位启辰新能源车主遭遇剐蹭,虽经检测电池内部无恙,但电池壳破损存在安全隐患。授权维修店表示无法单独更换电池壳,只能返厂维修;厂家拒绝换壳处理,车主出于安全考虑,坚持要求更换电池。“换位思考,这完全能理解。”刘承宽坦言,可更换电池需9万元,而这辆开了2年的车,当时购车价12万元,如今市场价已不足9万元。最终,公司不得不提出直接换车的方案,以推进理赔协商。

同时,新能源汽车智能化、一体化设计也导致维修成本激增。例如,特斯拉Model Y后部碰撞导致电池包轻微变形,维修费用高达18万元,而丰田凯美瑞同类事故仅需7万元。新能源汽车电池更换成本占整车价格的30%-40%,部分车型如极氪001的100kWh电池备件售价达19.97万元。

激光雷达、智能座舱等智能设备局部损坏需整套更换,也是案均赔款增加的原因之一。“传统燃油车追尾,通常几百元就能解决问题;新能源汽车追尾则可能损坏尾部高精密电子器件,赔付成本较燃油车往往高出几倍。”张鹏说,“更重要的是,新能源车企技术和零部件购货渠道单一,维修议价空间小。”

此外,新能源汽车具有提速快、声音小的特点,人伤案件赔付率远超传统燃油车。刘浩告诉记者,新能源汽车年轻车主占比高,网约车使用比例大,驾驶习惯不适应等因素,均推高了事故频率,也让新能源汽车出险率居高不下。

破局还需产业链深度协同

在烟台市区一家比亚迪4S店里,林先生刚接过比亚迪驱逐舰05的车钥匙,在店内完成了投保。“保险费用4600元,在这儿买保险主要是看中了没有中间商赚差价,车企自己的保险,有后台数据和零部件维修的话语权,能更好地控制出险成本。”林先生表示,车企与保险的深度绑定,让定价也更合理。

产业链协同的深层价值,远不止于当下的成本优化。根据工信部等部门2015年出台的规定,自2016年起,新能源车企必须为电池等核心部件提供至少8年/12万公里的质保(先到达为准)。而今,这一期限已至。一品汽车App数据显示,今年“脱保”新能源汽车将达到32万辆,2028年将达到98万辆,2032年将升至720万辆。未来8年内,我国动力电池质保到期的新能源汽车总量将逼近2000万辆。

“动力电池是新能源汽车的成本‘大头’,随着首批动力电池质保期陆续到期,新能源车险赔付将迎来新的挑战。”张鹏表示,当新能源汽车动力电池进入规模化退役期,电池衰减会导致更多不确定性风险,将成为保险行业赔付的新痛点,这需要整个新能源汽车主机厂、上下游产业链、维修企业及保险行业共同协商解决。

同时,政策端也在破冰。今年1月,金融监管总局、工业和信息化部、交通运输部、商务部联合印发的《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》提出,合理降低新能源汽车维修使用成本、创新优化新能源车险供给、提升新能源车险经营管理水平、加强新能源车险监管、强化支撑保障。

这场新能源车险的“赔本困局”,本质上是传统保险模式与新兴产业碰撞的必然结果。唯有打破数据孤岛、重构定价逻辑、强化产业链协同,才能实现车主、险企与产业的多方共赢。“新能源车险的未来,不在价格博弈点点策略网,而在风险共担。”刘承宽认为。

前海配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。